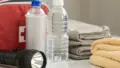

地震対策グッズを用意してはいるものの、どれが本当に役立つのか悩んだことはありませんか?災害時に限られたスペースや予算の中で、家族に必要な防災情報やグッズの選定は思った以上に難しいものです。防災のプロや実際の体験談から得た知見をもとに、本記事では、無駄を省きながら本当に必要な地震対策グッズの選び方や、実践的な備えのポイントについて詳しく解説します。実用的かつ効率的な準備を進めることで、いざという時に家族の安全と安心を守る力が身につきます。

地震対策グッズ選びの基本と失敗しないコツ

地震対策グッズ比較でわかる選び方のポイント

| 比較項目 | 重要なポイント | 選ぶ際の注意点 |

|---|---|---|

| 多用途性 | 複数の機能が備わった製品は収納スペースを節約しやすい | 一つで全てを補えるか確認が必要 |

| 家族構成対応 | 年齢や人数に応じた仕様があるか | 小さい子供や高齢者向けの安全性を確認 |

| 操作性 | 直感的に使えるかどうか | 緊急時に複雑な操作は混乱の原因 |

| 耐久性・保存性 | 長期間の保存が可能か | 保存期間や耐久性能を定期的にチェック |

地震対策グッズの選び方に悩んでいませんか?まず、選定時には「本当に必要な機能が備わっているか」を重視しましょう。例えば、停電時に役立つ手回し式ライトや長期間保存可能な非常食など、実際の災害時に使えるものが重要です。災害経験者の声や防災のプロの意見によれば、見た目や流行だけで選んだグッズは実際には使えないケースが多いと指摘されています。以下の特徴が有効です。

・多用途でコンパクトな設計

・家族構成や年齢に合わせた仕様

・使用方法が簡単で直感的

・耐久性や保存期間が十分

選ぶ際には、まず日常生活で使えるかどうか試してみることが推奨されます。注意点として、過剰な機能や複雑な操作が必要なものは緊急時に混乱を招く恐れがあるため、避けるのが賢明です。失敗例として、使い方が難しく結局使えなかったという声も多く聞かれます。具体的な比較検討を重ねることで、無駄のない備えが実現できます。

本当に役立つ防災グッズの見極め術

| アイテム種別 | 使用シーン | 選択時のポイント |

|---|---|---|

| 懐中電灯 | 停電・夜間の避難時 | 手回し式や長時間点灯タイプがおすすめ |

| 携帯ラジオ | 情報収集や緊急連絡 | 電池式だけでなく手回し式も併用 |

| 簡易トイレ | ライフライン停止時 | 簡単設置・消臭機能付きが便利 |

| 飲料水 | 避難生活・長期保存 | 保存期間と保管場所で選ぶ |

「防災グッズはたくさんあるけど、何が本当に役立つの?」と疑問に思う方が多いです。見極めのポイントは、実際の被災体験や専門家の推奨に基づく「使用頻度」と「即応性」です。たとえば、懐中電灯や携帯ラジオは停電時に必須、簡易トイレや飲料水は長期避難に備えて欠かせません。多くのユーザーからは「シンプルなものほど使いやすい」との声も寄せられています。

・使用頻度が高いアイテムを優先

・持ち運びやすく、省スペース

・複数の用途に対応可能

・手軽に使えるパッケージ

注意点は、未使用のまま保管していると、いざという時に劣化や故障が発覚する場合があることです。定期的な点検や入れ替えを怠らないようにしましょう。成功例として、備蓄品を半年ごとに見直すことで、常に最新の状態を維持している家庭もあります。

失敗しない地震備えのコツを徹底解説

| 準備段階 | 具体的な行動 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| リスト化 | 家族構成や住環境に合った必要品を確認 | 不要なものは省き、リストを明確に |

| 優先順位付け | 命を守るアイテムを最優先で揃える | 全てを一度に揃えない |

| 定期点検 | 備蓄品や使用期限を定期的に見直す | 点検の習慣化がトラブル防止になる |

| 家族での共有 | 使い方や保管場所の周知 | 全員が操作できるように訓練 |

地震備えで失敗しないためには、計画的かつ段階的な準備が不可欠です。まず、家族構成や住環境を把握し、必要なグッズをリストアップしましょう。次に、優先順位を決めて少しずつ揃えていくことで、無理なく備えを進められます。実際、最初から全てを揃えようとすると、不要なものまで購入してしまう例が多発しています。

1. 必要なものをリスト化

2. 重要度順に揃える

3. 定期的に見直し・点検

4. 家族で使い方を共有

特に注意すべきは、家族全員がグッズの使い方を理解しているかどうかです。トラブル例として、「誰も使い方を知らず役立てなかった」というケースもあります。定期的な防災訓練や家族での話し合いを習慣づけることで、実際の災害時にも落ち着いて対応できるでしょう。

必要な地震対策グッズを無駄なく揃える方法

| ステップ | 優先する理由 | 具体例・ポイント |

|---|---|---|

| 命を守るグッズの準備 | 生存に直結 | 飲料水・非常食・ライトなどの基本セット |

| 生活維持品の選定 | 避難生活を安定させる | 簡易トイレ・防寒具などの生活サポート品 |

| 収納スペース考慮 | 限られた空間を有効活用 | サイズや保管場所に合わせた厳選 |

| 定期的な見直し | 不要品を排除し常に最新に保つ | リストアップして在庫管理 |

限られたスペースや予算の中で、必要な地震対策グッズを無駄なく揃えるには、優先順位付けと定期的な見直しが重要です。まずは「命を守る」ためのアイテム(飲料水・非常食・ライトなど)から用意し、その後「生活を維持する」ためのグッズ(簡易トイレや防寒具など)に着手しましょう。多くのユーザーは、「リスト化しておくことで無駄買いを防げた」と評価しています。

・最初に命を守るグッズを準備

・次に生活維持品を選定

・収納スペースに合わせて厳選

・不要なものは定期的に見直し

注意点は、「なんとなく」で選ぶと使わなかったグッズが増えてしまうことです。成功例として、収納場所ごとにグッズを分けておくことで、取り出しやすく管理しやすいという声があります。まず本当に必要なものを見極め、徐々に揃えることが最も効率的です。

本当に必要な防災グッズリストを徹底解説

防災グッズリストで最強アイテムを整理

| アイテム名 | 必要性・目的 | 備蓄・使い方のポイント |

|---|---|---|

| 飲料水・保存食 | 生存維持・エネルギー補給 | 最低3日分、家族人数で調整 |

| 懐中電灯・携帯ラジオ | 停電対策・情報収集 | 予備電池必須、持ち運びやすさ重視 |

| 簡易トイレ・救急セット | 衛生管理・応急処置 | スペース配慮、年齢・人数に応じて準備 |

地震対策グッズを検討する際、「最強」と呼ばれるアイテムが気になる方も多いのではないでしょうか。まずは、家族構成や住環境に合わせて必要な防災グッズをリスト化することが重要です。代表的な地震対策グッズには、飲料水、保存食、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、簡易トイレ、救急セットなどがあります。以下の特徴が挙げられます。

・飲料水と保存食:最低3日分を目安に備蓄。

・懐中電灯とラジオ:停電時の情報収集や移動に必須。

・簡易トイレ:断水時の衛生管理に役立つ。

・救急セット:けがの応急処置に不可欠。

これらのグッズは多くの体験談でも「役立った」と評価されており、家族の人数や年齢に応じてリストを調整することがポイントです。準備の際は、過剰なアイテムの追加によるスペースの圧迫に注意が必要です。

地震対策グッズで欠かせない必須品まとめ

| カテゴリ | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 飲料水・保存食 | ペットボトル水、レトルト食品など | 3日以上分、期限管理が重要 |

| 照明・情報機器 | 懐中電灯、予備電池、ラジオ | 停電時の必須品、使いやすさ重視 |

| 衛生・健康管理 | 簡易トイレ、救急セット、ウェットティッシュ | 衛生維持、体調トラブル対応 |

地震対策グッズの中でも、特に欠かせない必須品の選定は多くの人が悩むポイントです。備えておくことで安心感が得られますが、実際に役立つものを厳選することが大切です。主な必須品は次の通りです。

・飲料水・保存食

・懐中電灯・予備電池

・携帯ラジオ

・簡易トイレ・ウェットティッシュ

・救急セット

・モバイルバッテリー

・マスク・手袋

これらは災害時の生活を支える基盤となります。特に飲料水や簡易トイレは「現場で本当に必要だった」との実体験が多く、安全確保や衛生管理の観点からも見逃せません。備品の定期的な点検や入れ替えも忘れず、使用期限切れや故障に注意しましょう。

本当に必要な防災グッズの選び方

| 選び方の基準 | 重視するポイント | 具体的な工夫 |

|---|---|---|

| 必要最低限の必需品 | 優先度付け・コスト管理 | リスト化、優先順位を決定 |

| 家族構成・個別事情 | 年齢・持病・体調対応 | 個人ごとに追加アイテムを設定 |

| 持ち運びやすさ・保管性 | 重量・サイズ・頻度 | 軽量化、保管場所を見直す |

「本当に必要な防災グッズは何か?」と悩む方は多いものです。選び方の基本は、家族構成・居住環境・想定される被害状況を考慮し、実際に使うシーンを具体的にイメージすることです。選定時のポイントは下記の通りです。

1. 必要最低限の必需品から優先的に揃える

2. 家族の年齢や体調、持病に合わせたアイテムを追加

3. 持ち運びやすさ・保管のしやすさを考慮

4. 定期的な見直しとメンテナンスを実施

これらを心掛けることで、無駄な出費やスペースの浪費を防ぎ、いざという時に役立つ備えが可能となります。特に初心者の場合は、防災グッズのリストやランキングを参考にしつつ、自分たちの生活に合った実用性を重視してください。

防災グッズランキングと選定基準とは

| 選定基準 | 重視理由 | 参考例 |

|---|---|---|

| 使用頻度・有用性 | 緊急時に役立つか | 飲料水・保存食・簡易トイレ |

| 安全性・信頼性 | 事故防止・安心 | 懐中電灯・救急セット |

| 持ち運びやすさ・保存期間 | 災害時の実用性 | モバイルバッテリー・携帯ラジオ |

防災グッズのランキングは、多くの人が「どれを優先すべきか」を判断する参考となります。ランキングの選定基準としては、実際の使用頻度、体験談による有用性、安全性、持ち運びやすさ、保存期間の長さなどが挙げられます。主なポイントは下記の通りです。

・飲料水や保存食はほぼ全てのランキングで上位

・簡易トイレや懐中電灯も高評価

・モバイルバッテリーや携帯ラジオは現代の必需品

選定の際は、必要以上に多くのグッズを揃えると管理が煩雑になり、逆に「いらなかった」と感じるケースも報告されています。ランキングを参考にしつつ、自宅や家族の状況に合わせてカスタマイズすることが成功の秘訣です。選び方や備え方に迷ったら、体験者の声や専門家のアドバイスも取り入れると安心です。

無駄を省く地震備えの賢いグッズ選定術

地震でいらなかった防災グッズ一覧表

| グッズの特徴 | 使われなかった理由 | 見直しのポイント |

|---|---|---|

| 重複する機能のアイテム | 持ちすぎで使い分け困難 | 一つの多機能アイテムで代用 |

| 大型・重い道具 | 持ち運び困難で避難の障害 | 軽量・コンパクトな物を選ぶ |

| 馴染みのない特殊器具 | 操作に慣れておらず未使用 | 日常で使い慣れた物を準備 |

| 保存食・薬品の期限切れ | 災害時に使用不可 | 定期的な入れ替えが必須 |

地震対策グッズを準備する際、「これは必要だろう」と思って購入したものの、実際の災害現場では使わなかったグッズも多いという声があります。代表的な「いらなかった」とされる防災グッズには、以下の特徴が見られます。

・複数の機能が重複するアイテム(例:多機能ツールと単体の同等品)

・重すぎて持ち運びが困難な大型グッズ

・普段の生活で馴染みのない特殊な調理器具や道具

・期限切れになりやすい保存食や薬品

このようなグッズは、いざという時に使い勝手が悪く、スペースや予算の無駄につながることが多いため、事前に見直しが必要です。実際に被災した方の体験談でも「使わなかったグッズが多かった」との声が多数寄せられています。選定時には、家族構成や生活スタイルに合ったものだけを厳選しましょう。

無駄な地震対策グッズを省くポイント

地震対策グッズの準備で失敗しないためには、無駄なアイテムを省く工夫が欠かせません。まず「本当に必要か」「家族全員が使えるか」を基準に考え、次のポイントを押さえましょう。

・日常生活で使い慣れているものを優先する

・複数の用途を兼ねるアイテム(例:懐中電灯とラジオが一体型など)を選ぶ

・定期的に見直し、賞味期限や使用期限切れのものを入れ替える

・家族構成(乳幼児、高齢者、ペットなど)に応じて必要性を判断する

これらを踏まえて準備すれば、持ち出しやすく実用的なセットが完成します。特に、収納スペースや持ち運びの負担を軽減するためにも、定期的なチェックと整理が重要です。備えを無駄なく効率的にすることで、いざという時の安心感も高まります。

必要なものだけ選ぶ防災グッズ活用術

| 優先カテゴリー | 選び方の基準 | チェック時のポイント |

|---|---|---|

| 基本アイテム | 生存に必要(例:水・食料・照明) | 数量や消費期限を確認 |

| 貴重品・書類 | 生活再建に不可欠 | 小分けに収納しやすく |

| 個別ニーズ | 健康・体質など個人に応じた追加 | 常備薬やアレルギー対応品 |

| 使用感 | 実際に使って検証 | 不要品は省く・代替確認 |

防災グッズを「必要なものだけ」に絞るには、優先順位を明確にすることが大切です。多くの方が「何を入れればいいのか分からない」と悩みますが、選定のコツは以下の通りです。

1. まず、水・食料・照明・衛生用品など生存に直結する基本アイテムを確保

2. 生活再建に必要な貴重品や書類を小分けに収納

3. 家族や個人の事情(持病、アレルギー等)に合わせて追加

4. 実際に使ってみて使い勝手を確認し、不要なものは外す

このプロセスを繰り返すことで、無駄を省きながら必要十分なセットに近づきます。多くの被災経験者も「使う頻度が高かったのはシンプルなグッズ」と実感しています。選定の際は、重複や過剰な備えに注意し、必要最低限を意識しましょう。

防災用品チェックリスト活用のすすめ

| 活用場面 | チェックリストの利点 | 見直しの具体例 |

|---|---|---|

| 家族での話し合い | 全員の意見を反映できる | 乳幼児や高齢者用アイテム追加 |

| 定期確認 | 漏れや過不足を防ぐ | 賞味期限切れ食品の入れ替え |

| 持ち出し準備 | 重さ・大きさの把握 | 持ちやすいバッグにまとめる |

防災用品の準備で迷った時は、チェックリストを活用するのが効果的です。チェックリストを使うことで、必要なものを漏れなく確認できるだけでなく、家族ごとの違いにも柔軟に対応できます。

・「防災グッズ 本当に必要なもの リスト」など信頼できるリストを参考にする

・家族で話し合い、生活スタイルや健康状態に合わせてカスタマイズする

・定期的にリストを見直し、生活や家族構成の変化に対応する

・実際に持ち出す際の重さや大きさもリストに記載して管理する

これにより、準備漏れや過剰な備えを防ぐことができます。多くのユーザーが「チェックリストを使って効率的に準備できた」と評価しており、安心して災害に備えるための基本ツールとしておすすめです。

実体験から学ぶ防災グッズの最強活用法

体験談から地震対策グッズの役立ち度比較

| グッズ名 | 実用性の評価 | 利用時のポイント |

|---|---|---|

| 懐中電灯 | 非常に高い | 停電時に必須、携帯しやすいサイズが人気 |

| 携帯ラジオ | 高い | 情報収集に便利、電池式や手回し式が安心 |

| 大型工具 | 低い | 重くて使われないことが多い、持ち運びに不便 |

地震対策グッズの選定で悩んでいる方は多いですが、実際の体験談に基づく評価は非常に参考になります。多くの利用者が「実際に使ってみると想定外のグッズが役立つ」「逆に不要だったアイテムもあった」と語っています。代表的な声としては、懐中電灯や携帯ラジオは高く評価されている一方、重複した食器類や大型の工具は使われなかった例が多いです。特に、限られたスペースに本当に必要なものだけを厳選することが重要です。

以下の特徴が体験談から浮かび上がります。

・実際の避難時は携帯しやすいコンパクトなグッズが重宝される

・多機能よりもシンプルなものが使いやすいという声が多い

・電池式や手回し式のアイテムは停電時に強い

注意点として、未開封のまま保管し続けると劣化や故障のリスクがあるため、定期的な点検が必要です。失敗例として「期限切れの非常食が使えなかった」という声もあり、備えの質の見直しが求められます。

防災グッズを最大限活かす実践テクニック

| 実践テクニック | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| グッズの定期点検 | 故障や劣化の早期発見 | 未使用のままにすると故障に気付かない |

| 家族で使用方法を共有 | 緊急時の混乱を防ぐ | 役割分担を事前に決めることが重要 |

| 避難経路・集合場所の確認 | 避難時の迅速な行動 | 事前のシミュレーションが必要 |

防災グッズをただ揃えるだけでは、緊急時に十分活用できないこともあります。実際に役立てるためには、事前の準備と使い方の確認が不可欠です。多くの方が「普段から使い慣れておくことで本番でも慌てずに済んだ」と評価しています。実践的なアプローチとして、以下の手順が推奨されます。

1. 定期的に防災グッズを取り出して動作確認を行う

2. 家族全員で使用方法を共有し、役割分担を決めておく

3. 避難経路や集合場所を事前にシミュレーションする

4. 防災ポーチやリュックの中身は季節や家族構成に応じて見直す

注意が必要なのは、未使用のままだと故障や不備に気づきにくい点です。特に電池式の機器は定期的な電池交換が必要です。成功例として「家族で防災訓練をしたことで、いざという時にも落ち着いて行動できた」という声が多数寄せられています。

災害時に本当に助かったグッズ事例

| アイテム名 | 助かった理由 | 利用時の注意点 |

|---|---|---|

| モバイルバッテリー | 携帯電話の充電に最適 | 事前の充電状態確認が必須 |

| 簡易トイレ | 断水時や避難所での利用 | 数に余裕を持たせて用意 |

| ヘッドライト | 両手が空くため作業しやすい | 予備電池も準備が望ましい |

実際の地震発生時、多くの方が「本当に助かった」と感じた防災グッズには共通点があります。主なアイテムとしては、携帯電話の充電器(モバイルバッテリー)、簡易トイレ、ヘッドライト、飲料水、非常食が挙げられます。これらは、停電や断水が長引いた場合にも役立つため、優先的に備えるべきです。

実体験からは、「停電時にヘッドライトが両手を空けて行動できて便利だった」「携帯トイレが避難所で重宝した」などの声が多数寄せられています。注意点として、これらのグッズも保管状況や期限に注意しないと、いざという時に使えないリスクがあります。使用後の補充や定期的なチェックを怠らないことが重要です。ユーザーからは「備えていたおかげで安心感が違った」と高い満足度が報告されています。

現金の備え方と防災ポーチの工夫

| 備え項目 | 工夫のポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 現金の分散携帯 | 小銭や千円札を複数カ所に分ける | 定期的な金額・種類の見直しが必要 |

| 防水性の確保 | 現金は防水袋に収納 | 袋の劣化に注意 |

| 身分証・連絡先の同封 | 身分証のコピーや連絡先も一緒に持つ | 内容が最新か確認 |

地震対策グッズの中でも、現金の備え方は多くの方が気になるポイントです。災害時は電子マネーやATMが使えない場面も多く、少額の現金を分散して防災ポーチに入れておくことが推奨されています。特に、小銭や千円札などの少額紙幣が役立つケースが多いです。

防災ポーチの工夫としては、

・現金を防水性のある袋に入れる

・身分証のコピーや緊急連絡先メモを一緒に入れる

・家族分それぞれに小分けして持たせる

といった点が挙げられます。注意点として、現金の金額や内容を定期的に見直し、不足や偏りがないか確認しましょう。失敗例として「大きな額しか用意しておらず、細かい支払いができなかった」などがあるため、備えのバランスが重要です。

家族を守るための防災情報と備蓄の極意

家族構成別の地震対策グッズ備蓄表

| 家族構成 | 主な必要グッズ | 備蓄のポイント |

|---|---|---|

| 一人暮らし | 食料・水・ライト・モバイルバッテリー | 最小限でコンパクトに備蓄 |

| 子どもがいる家庭 | オムツ・ミルク・衛生用品・絵本やおもちゃ | 子どもの年齢に合わせて見直しが必要 |

| 高齢者と同居 | 常備薬・介護用品・杖や補助具 | 健康状態や介助の有無も考慮 |

地震対策グッズの選定は、家族構成によって必要な内容が大きく異なります。例えば、小さなお子様や高齢者がいる家庭では、衛生用品や簡単に開封できる食品、持ち運びやすい水の備蓄が重要です。以下の特徴が該当します。

・一人暮らし:最低限の食料・水・ライト・モバイルバッテリー

・子どもがいる家庭:オムツ・ミルク・衛生用品・絵本やおもちゃ

・高齢者と同居:常備薬・介護用品・杖や補助具

備蓄量は「3日分以上」が目安ですが、家族の人数や健康状態に応じて調整が必要です。用意する際は、重複や不要なものを避け、スペースの確保も忘れずに行いましょう。

備蓄表を作成する際の注意点として、賞味期限や使用期限を定期的に確認し、家族の成長や生活スタイルの変化に合わせて見直すことが重要です。失敗例として、成長した子どもが不要になったグッズを長期間保存し続けてしまい、スペースが圧迫されるケースがあります。家族の声を反映し、無理のない備蓄計画を立てることで、いざという時の安心感が高まります。

防災情報を活かした効率的な備え方

防災情報を活用することで、地震対策グッズの備えをより効率的に進めることが可能です。まずは自治体や信頼できる防災情報サイトで最新の推奨リストやチェックリストを確認し、必要なグッズをリストアップしましょう。

・公式情報に基づく備蓄品選定

・地域特性(津波・地盤・ライフライン)に合わせたグッズ追加

・家族で話し合い、優先順位を明確化

注意点として、情報が古いままだと不要なグッズを備えてしまうリスクがあるため、定期的な情報収集と見直しが欠かせません。

効率的な備えには「持ち出し用」と「自宅用」のグッズを分けて準備し、必要最小限を厳選することが大切です。多くの利用者から「リストを見ながら準備することで無駄が減った」との声があり、特に防災情報を参考にした場合、過不足のない備えが実現しやすくなります。まずは情報収集、次に優先順位付け、最後に定期的な見直しを実践しましょう。

ローリングストックで備蓄を最適化する方法

| ポイント | 具体的な方法 | 管理のコツ |

|---|---|---|

| 食品備蓄 | 普段使う食品・水を多めに購入し循環 | 消費した分を都度補充 |

| 賞味期限管理 | 消費しながら新しいものに入れ替える | 定期的な在庫確認 |

| 家族の好みに合わせる | 日常的に食べるものを選択 | 食生活の変化にも対応 |

ローリングストックとは、普段使う食品や日用品を多めに購入し、消費しながら新しいものを補充していく備蓄方法です。これにより、賞味期限切れや劣化を防ぎ、常に新鮮な備蓄が維持できます。

・普段使いの食品や水を多めにストック

・使った分だけ買い足して循環

・賞味期限管理がしやすい

注意点として、家族の好みや食生活の変化に合わせて内容を調整し、災害時にもストレスなく利用できるものを選ぶことが大切です。

多くの家庭で「ローリングストックを導入したことで、無駄な買い置きが減り、いざという時も安心できた」と評価されています。実践のポイントは、まず日常的に消費するものから始め、一定量を下回ったら補充すること。これにより、備蓄の最適化と家計管理の両立が可能になります。失敗例として、一度に大量購入し使いきれずに廃棄するケースがあるため、少量ずつ定期的な補充が成功の秘訣です。

地震対策グッズで家族の安心を守る秘訣

地震対策グッズで家族の安心を守るためには、「本当に必要なもの」を見極めることが重要です。例えば、長期間使われなかったグッズや、重複しているアイテムは思い切って見直す必要があります。主なポイントは次の通りです。

・家族ごとに必要なグッズをリスト化

・定期的な見直しと入れ替え

・安全性や使いやすさを重視

注意点として、安易にランキングや口コミだけで選ばず、家族のライフスタイルや地域の災害リスクに合わせて選定することが大切です。

実際の体験談では、「必要最低限の地震対策グッズだけを厳選した結果、避難時に動きやすく、家族の負担が減った」という声が多く寄せられています。成功例として、年に一度の防災訓練や家族会議でグッズを見直し、必要に応じて入れ替えを行うことで、常に最適な備えが維持できる点が挙げられます。まずは「自分たちに本当に必要なものは何か」を見極め、定期的な点検を習慣化しましょう。